除去身份证民族栏以外——成吉思汗像,是很多生活在都市钢铁丛林之间的蒙古族人,唯一能与草原故乡产生明确勾连的符号。

比如我的蒙古族同事格老师,每当她在北京搬家,她的奶奶一定会从内蒙古给她寄一幅成吉思汗像,让她挂在家里;还必定会叮嘱,最好是挂在一开门就能瞅见的位置。

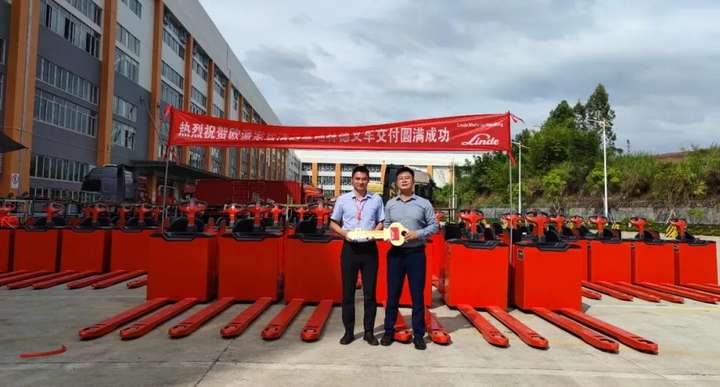

格老师家藏成吉思汗像,后面的苏鲁锭长矛是成吉思汗的武器亦是蒙古族神器

格老师家人有关摆放画像的叮嘱,源自蒙古族的传统:Local蒙古包的门朝东南开,门框低矮,出入必须弯腰;这种设计既是草原生活智慧,又是出于蒙古传统萨满教的规矩。

一是为了避开西伯利亚强冷空气往屋里钻;

二是蒙古族人认为日出方向比较吉祥;

三是因为出入矮门时弯腰的动作,等于出门拜天(即腾格里,长生天)、入门拜成吉思汗。

作为一位被神化的蒙古族先祖,成吉思汗像从不单纯是一幅画像或是工艺品,而是真正的圣像。

因此,几乎每一个蒙古族人,在小时候都会被长辈教导如何悬挂、清洗成吉思汗像。

新疆土尔扈特后裔乌兰说,妈妈打小就教育她要把成吉思汗像挂在家里的高处,并时刻保持圣像挂在客厅墙壁正中央,然后在像上悬挂哈达;一年要清洗至少两次,每次要用新布子擦拭100遍。

乌兰家里的成吉思汗挂像,是托人从蒙古国带来的,手工织造;值得一提的是,她的家人参与了设计,她为此自豪。

而更有趣的是,每个家庭从不吝于在成吉思汗画像上掷以重金。

如果你去不同的蒙古族家中做客,便会发现成吉思汗像一家比一家精致,他们讲究挂毯越大越好,而雕像,则是材质越昂贵越好。

格老师和乌兰并不是蒙古族人的个例,借由快手、抖音这类短视频软件,你可以毫不费力地看到更多蒙古族人现代生活的面貌。

尽管你会先发现越来越多蒙古族人的交通工具从坚韧蒙古马变身成了燃油车、衣服从裘帽袍子变成了长衣短裤、甚至就连住所都变成了水泥灌浇一体成型的蒙古包;即便这在你眼中蒙古族人的游牧野性早已消逝殆尽,却不可否认他们对成吉思汗像的尊重与崇拜,始终如一。

倘若耐心寻觅,就能在短视频信息洪流中发现更多细节。

比如在快手上,你能看见一些蒙古族人是如何用手将五色线跟成吉思汗像一寸一寸紧密贴合、装订的;如果不是亲眼看到,或许你根本不能如此具象地体验他们在做这件事时的专注。

再多花点时间、再多看一会,便能感受到这种崇拜在蒙古族群中是能够跨越阶级、跨越山川、跨越政治分界线的精神力量。

在被外界视为有当蒙古国总统潜质的国民英雄、企业家朝青龙明德的豪华办公室里,有两样东西极为显眼:

一件是“横纲注连縄”,这是他作为第一个蒙古族人征服日本相扑的战利品,是国民英雄的符号;但它却被朝青龙谦卑地放到了犄角旮旯,因为他把进门后的视觉中心留给了成吉思汗圣像。

顺着网络的触角探索蒙古族人的世界,你会更直观地感受到它的无限延伸。

因此,甭管是在俄罗斯联邦布里亚特共和国的山上,还是在西边哈萨克斯坦居民楼里,在地球上每一个蒙古族人存在的地点,总能看见他们敬仰的成吉思汗圣像。

现在蒙古族群的成吉思汗圣像狂热,在蒙古国历史学家Bat-Erdene Batbayar看来是从90年代开始的文化反弹现象:在外来文化浸入蒙古族人生活之后,人们更需要恢复被中断的传统习惯来恢复认同。

为了纪念蒙古帝国建国800周年,2008年蒙古国建造了成吉思汗骑马雕像,高达40m,在马头部位设有瞭望台。乘坐电梯直达瞭望台,可看到成吉思汗的面庞。

这种反弹首先带来的是商业的蓬勃。

从90年代开始,一切商品皆可冠以成吉思汗的名号销售,从香烟、巧克力再到伏特加和烟灰缸甚至是地垫。

但与此同时带来的却是道德上的混乱,不少蒙古族人认为把圣像扔进垃圾堆是对祖先的亵渎。

一盒成吉思汗巧克力被扔进垃圾堆图片来源:ub.life

因此,控辩双方在关于成吉思汗的圣像在商业上的使用界限这个问题,产生过数次交锋。

比如有一种在蒙古国极为畅销的烈酒就能说明这个现象:当地有一款名为Чингис архи的伏特加,价格便宜、口味辛辣、包装豪华,深得蒙古族人喜爱;不但占据了蒙古国当地烈酒市场的30%份额,甚至在中国都颇受欢迎。

Чингис архи 伏特加

但早在2013年,它却被蒙古国议员作为不正当使用成吉思汗像的典型反面案例,推动一项规范使用成吉思汗像法条的落实。

而之所以被作为反面典型,是因为一场连锁效应。

蒙古族人爱喝酒,如果条件允许他们可以365天周而复始地从早上喝到晚上,酒喝的多了,瓶子也就多了,随地一扔,就会让带有圣像的畅销酒瓶与垃圾混杂在一起,这便会玷污圣像。

这种敏感与尊重在蒙古族人之间是相通的,在中国,为了规避可能存在的滥用现象,特别形成了法律规范。

因此,当你在主流电商平台检索“成吉思汗”时,除了看见挂像、雕塑和图书以外,只会一无所获。

在规范使用的担忧之外,蒙古族人更担心的是传统文化的消亡。

根据数据统计,全球蒙古族人大约1100万,其中身在中国的大概有615万人、蒙古国320万人、俄罗斯8.22万人;随着地区城市化发展,越来越多的蒙古族人不必保持过去传统的生活方式,他们可以到城市去拥抱现代生活。

蒙古国将近一半的人口为了现代化生活来到首都乌兰巴托定居。

比如,十多年前76岁的牧民Darii Garam为了后代能有更好的未来,不必再与草原牛羊作伴意搬到乌兰巴托居住,但拼搏多年以后,依旧无法在大城市获得立锥之地。

所以,多年以来他不得不在乌兰巴托郊区,搭建起传统蒙古包靠打零工挣钱。因此,生活贫穷到了冬天有时烧不起煤,只能靠烧轮胎取暖的地步。

像他这样的人在乌兰巴托郊区有22万,他们的蒙古包区被称作Ger district,颇有贫民区的意味。因此从某种角度说,蒙古包作为族群传统生活方式的符号,除了对于背包客来说是种浪漫以外,本身的魅力正在消逝。

文化没有先进落后之别,但生活是有的。如今在国内,蒙古族与城市文化拥抱愈发紧密。

在多年以前,《康熙王朝》《孝庄秘史》之类的电视剧爆火,里面描述马背得天下的历史,成了都市人心中的浪漫故事;因此 “ 到草原去 ” 也就成为了一个旅游主题。

记得那会儿,坐在我爹快散架的车里奔向北京以北的康西草原,看着周围的高楼变成矮楼再变成蒙古包,曾经小人书里那些幼稚的手绘画面正在逐渐立体,我头次感受到了一丝有别于都市生活的野性异域风情。

而在去年,当我在突兀耸立草原上的小院里,看见那些被豢养的瘦弱老马和晾在衣裳架上的面料闪得发光的蒙古袍时,整片草场瞬间充满了那种城市旅游小吃街上的味道。

这种失落源自一种狭隘的游客式偏见,总认为原生态才是Local的、珍贵的。

每个游客在旅程中总是期待像格瓦拉的拉丁美洲旅程刚刚启程时,那句“我真高兴,我们已经把文明甩下,亲近大地了”样式的浪漫感觉,却很少会在意大地上的他者想要的到底是什么。

但回想那次失落的草原之旅,我依稀记得,主人屋里挂着的那幅成吉思汗挂像,格外显眼;以至于离着十步开外,透过门廊,都能在关着灯的房间里,看到它。

你可以把它视作是蒙古族自我认知的一个锚点,它在都市白领的家里和牧民的毡房里,提醒着他们是谁,又从哪里来——尽管传统的游牧不是蒙古族人唯一的生活方式,但每一个人依旧可以从700多年前成吉思汗圣像中,获得在美丽新世界中生活的启示。

关键词:

营业执照公示信息

营业执照公示信息